Strategische Projekte

ELCHEM II

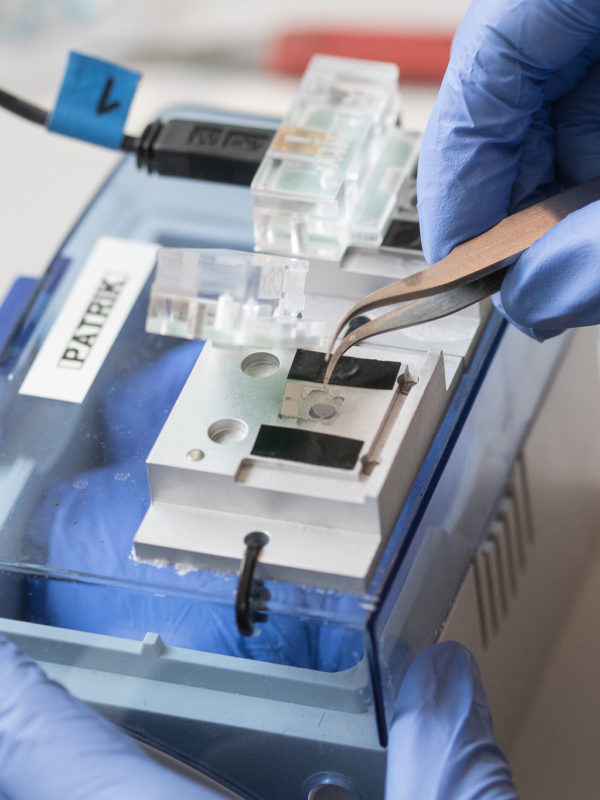

(Bio-)sensoren spielen eine immer größer werdende Rolle in unserer vernetzten Welt. Nachdem Drei der menschlichen Sinne bereits von Sensoren erfasst werden können (Hören, Sehen, Fühlen), werden im Rahmen des Projektes Möglichkeiten geschaffen auch den Geruchssinn mittels Sensoren zu erfassen. Dabei wird mittels Kopplung von optischen (SPR) und elektronischen Methoden ein Setup etabliert, das in weiterer Folge mittels pattern recognition und der Einbettung von Geruchsproteinen und Geruchsrezeptoren in der Lage sein soll Gerüche zu charakterisieren. Die wichtigsten Forschungspunkte sind dabei:

- Oberflächenbehandlung und Biofunktionalisierung

- Optimierung der Stabilität mittels Passivierungsschichten

- Aufbau und Vernetzung eines geeigneten Messsetups

- Exprimieren und Modifikation von Geruchsproteinen

- Aufbau von Membranen auf den Detektionsplattformen

- Implementierung von Geruchsrezeptoren

Projektleiter: Philipp Fruhmann

FTiBa

Oberflächenmodifikation von titanbasiertem Implantantmaterial

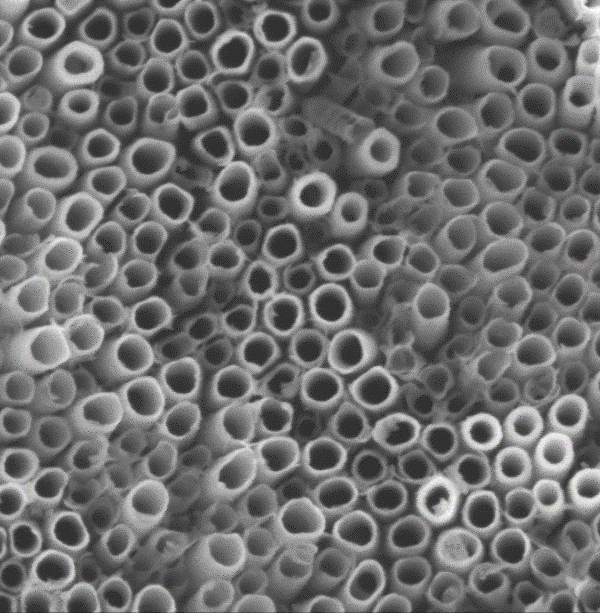

Sowohl die Mikro- als auch die Nanotopographie nimmt Einfluss auf die Zellinteraktion. Elektrochemisch sind Möglichkeiten gegeben die Titanoberfläche zu nanostrukturieren. Durch die vielfältigen Variationsmöglichkeiten der Herstellbedingungen kann die Selbstorganisation des Titanoxids gesteuert werden. Die topographische Veränderung eröffnet somit die Steuerung der Zellinteraktion zu Gunsten des menschlichen Organismus. Zum einen wird zusätzlich die Knochen-Implantat-Grenzfläche vergrößert und zum anderen können die selbstorganisierten Kavitäten als Nanocontainer für Antibiotikaalternativen genutzt werden. Durch die Befüllung der Nanoröhrchen mit antibakteriell aktiven Substanzen kann diffusionskontrolliert ein Langzeitschutz ausgehend von der Implantatoberfläche erzielt werden.

Dabei bearbeiten wir folgende Fragenstellungen

- Nanostrukturierung der Titanoberfläche

- Nanocontainer- Drug Delivery System

- Neuartige antibakterielle Beschichtungen

- Hemmung der Biofilmbildung

Projektleiterin: Tzvetanka Boiadjieva-Scherzer

biglu

Biomimetische Klebstoffe

- Adhäsion des Polymers auf unterschiedliche Oberflächen

- Kohäsion innerhalb des Polymers

- Klebekraft unter trockenen und nassen Bedingungen

- Einfluss verschiedener Metallionen auf Kohäsion und Adhäsion

Projektleiter: Markus Valtiner

SOXFUCELLS

Festoxidbrennstoffzellen (SOFCs) sind eine aufstrebende Technologie für eine saubere Energieumwandlung. Mit ihnen kann aus einer Vielzahl von verschiedenen Treibstoffen (Wasserstoff, Erdgas, Biotreibstoffe) elektrische Energie gewonnen werden. Auf dem Weg zu einer breiten Anwendung von Festoxidbrennstoffzellen im Alltag sind die Kathodenperformance sowie deren Degradation unter Betriebsbedingungen nach wie vor zwei der größten Hindernisse. In diesem Projekt werden fortschrittliche experimentelle Methoden eingesetzt, um Degradationsquellen zu identifizieren und zu untersuchen, und um mithilfe von defektchemischer Modellierung die Sauerstoffaustauschreaktion an der Kathodenoberfläche zu verstehen.

Wichtige Forschungsfragen sind:

- Intrinsische und extrinsische Degradationsphänomene

- Mechanismen der Sauerstoffaustauschreaktion

- Korrelation der Sauerstoffaustauschkinetik mit der Defektchemie von Materialien

- Einfluss der Oberflächenchemie auf die Sauerstoffaustauschkinetik und deren Degradation

- Entwicklung von in-situ Methoden für elektrochemische Untersuchungen

Projektleiter: Markus Valtiner

AktivMAT

Entwicklung und Benchmarking neuer aktiver Materialien für H2 und CO2 Elektrolyseure zur Herstellung grüner Gase

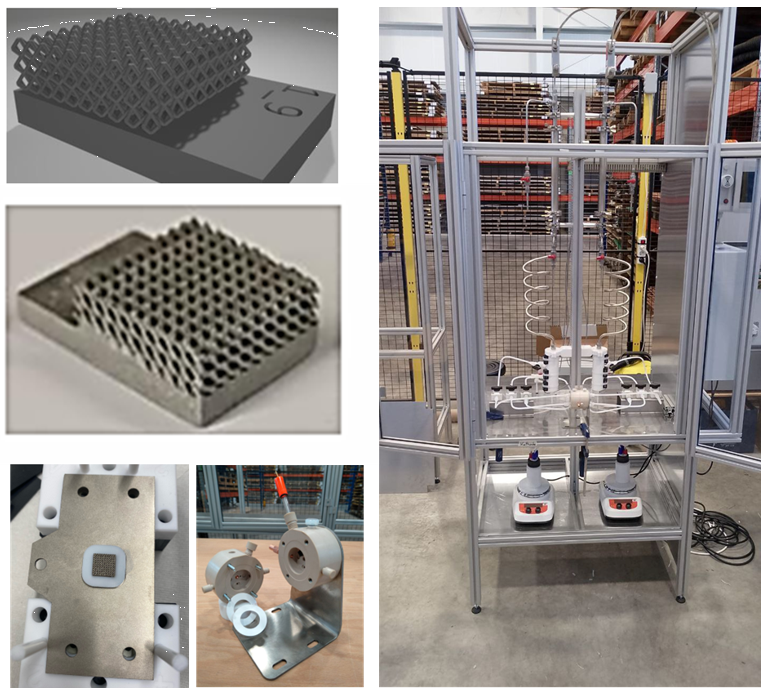

Das Projekt AktivMAT entwickelte und bewertete neuartige, additiv gefertigte Elektrodenmaterialien für die H₂- und CO₂-Elektrolyse zur Herstellung grüner Gase.

Ziel war es, hierarchische 3D-Strukturen hinsichtlich katalytischer Aktivität, Stabilität und techno-ökonomischer Machbarkeit zu optimieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass durch Laser Beam Melting (LBM) hergestellte Ni- und 316L-Elektroden durch verbesserte Gasblasenablösung, geringere Überpotentiale und hohe Langzeitstabilität (>600 h) überzeugen.

Techno-ökonomische Analysen bestätigen die Wettbewerbsfähigkeit dieser Materialien gegenüber konventionellen Elektroden. Damit liefert AktivMAT wesentliche Grundlagen für die industrielle Einführung kosteneffizienter, nachhaltiger Elektroden zur Produktion grüner Gase.

UMCAWE

Im Projekt UMCAWE wurde die elektrochemische Umwandlung von CO₂ aus industriellen Abgasströmen in Methan untersucht – ein zentraler „Power-to-X“-Prozess für die Energiewende.

Im Fokus standen die Entwicklung neuartiger kupferbasierter Elektrokatalysatoren, Tests mit realen Industrieabgasen sowie der Aufbau eines innovativen Mitteldruck-Demonstrators (bis 50 bar).

Die Ergebnisse zeigen: Durch optimierte Cu/ZrO₂-Katalysatoren konnten hohe Faraday’sche Wirkungsgrade für Methan erzielt werden. Industrieabgase, die zuvor mittels Aminwäsche aufkonzentriert wurden, erwiesen sich als besonders geeignet für den Prozess.

Gleichzeitig belegen techno-ökonomische Analysen, dass die CO₂-Elektrolyse mit Methanproduktion effizient in bestehende Wertschöpfungsketten (z. B. Biogas, Zement) integriert werden kann.

Mit dem erfolgreichen Aufbau des einzigartigen Druck-Setups in Österreich wurden wichtige Voraussetzungen für eine künftige industrielle Nutzung geschaffen. Damit liefert UMCAWE wesentliche Grundlagen für die nachhaltige Nutzung von CO₂-Emissionen und die Produktion grüner Energieträger.